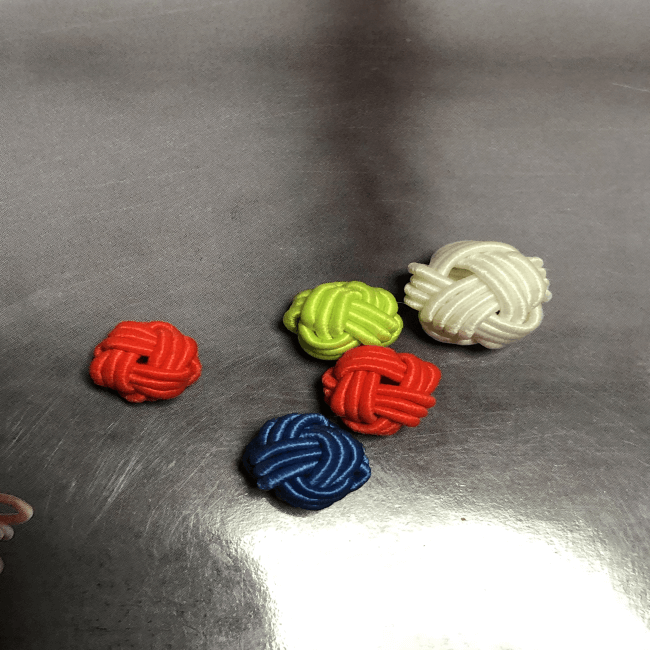

水引細工の中でもコロコロと可愛らしい「あわじ玉」

基本のあわじ結びができれば少しのコツで結ぶことができるんです。

プラ板などと組み合わせてピアスに加工することが多いですが、ビーズのような感覚で使うことができる和風素材として重宝しています。

沢山の色で作って組み合わせて…

考えるだけでワクワクしてきます。

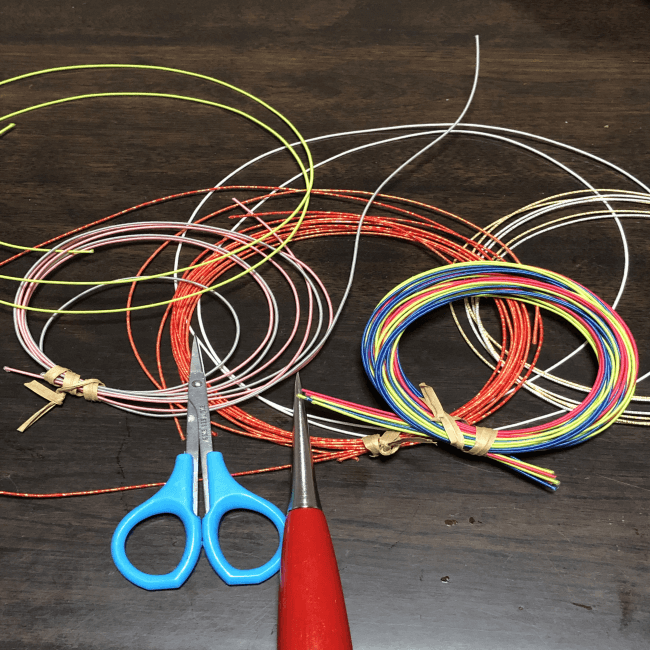

あわじ玉の材料と道具

- 水引

- はさみ

- 目打ち

今回は糸巻きのものを使用。

水引を通す時に隙間をあける。

これだけあれば十分です。

それではあわじ玉を結んでみましょう。

最初は基本のあわじ結びと同じです。

ラッピングやアクセサリーにも使える水引細工!あわじ結びの作り方

ラッピングやアクセサリーにも使える水引細工!あわじ結びの作り方

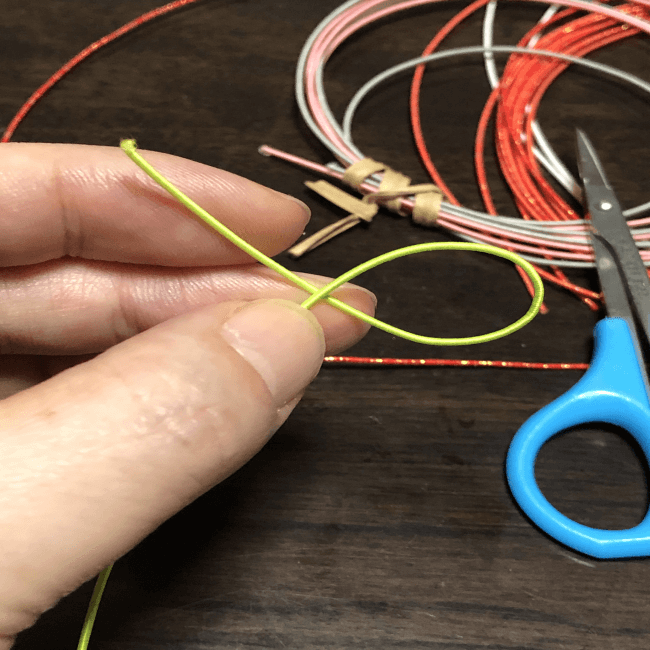

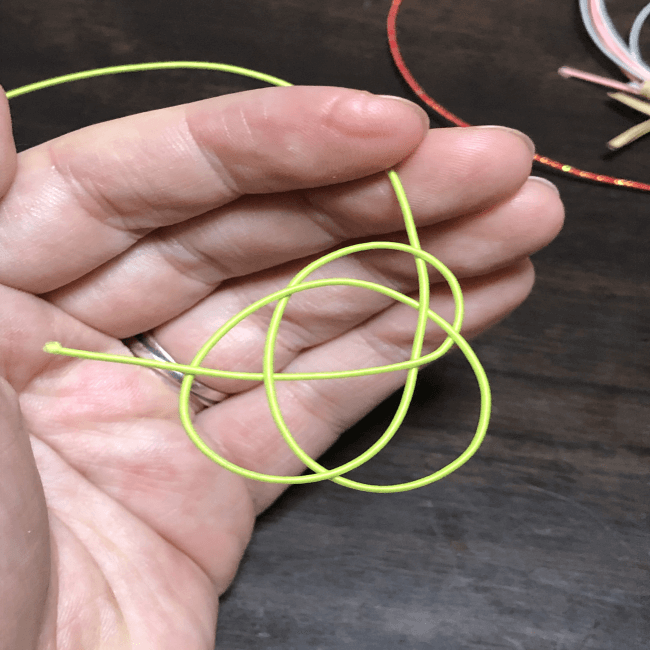

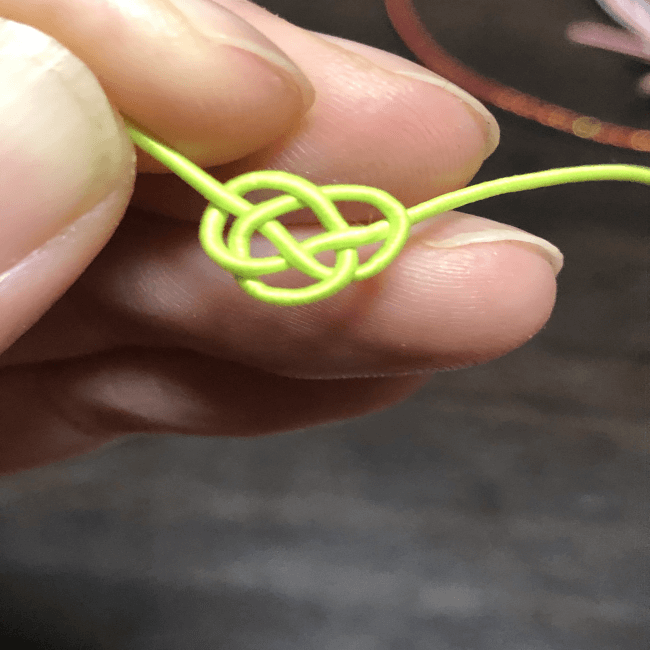

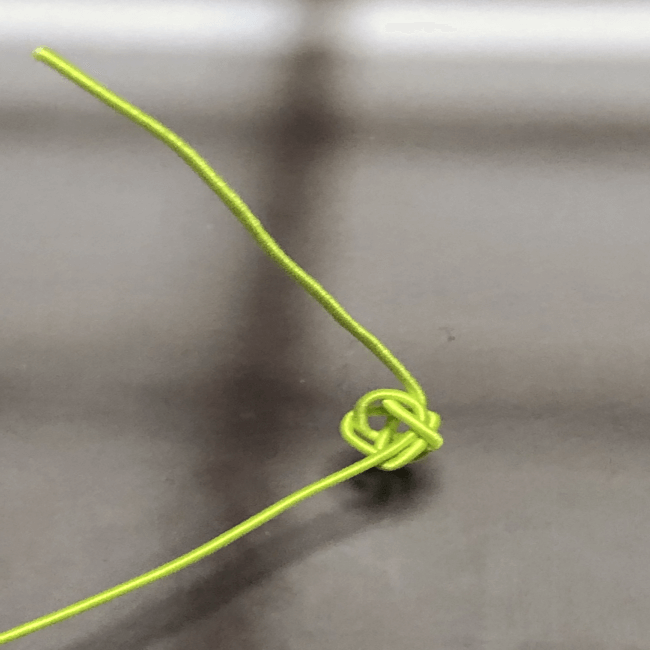

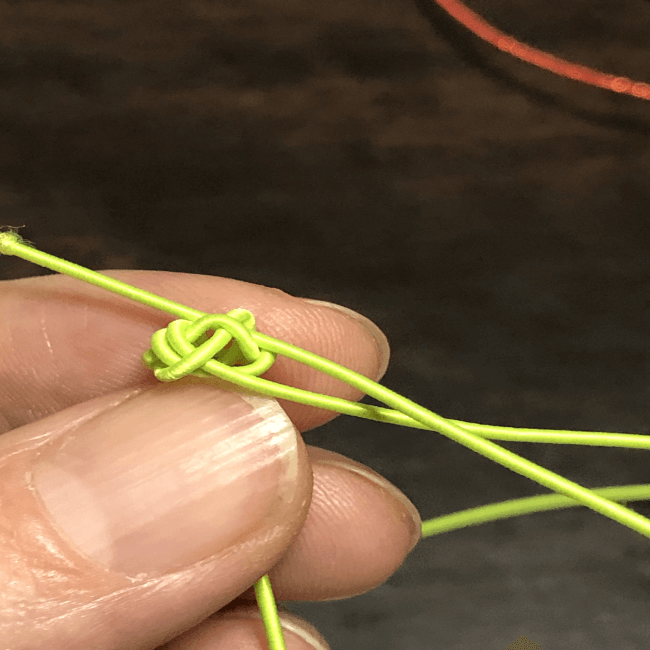

片方の端から5cmくらいのところにしずく型を作って

その上に重ねるようにもう一つのしずく型を作り

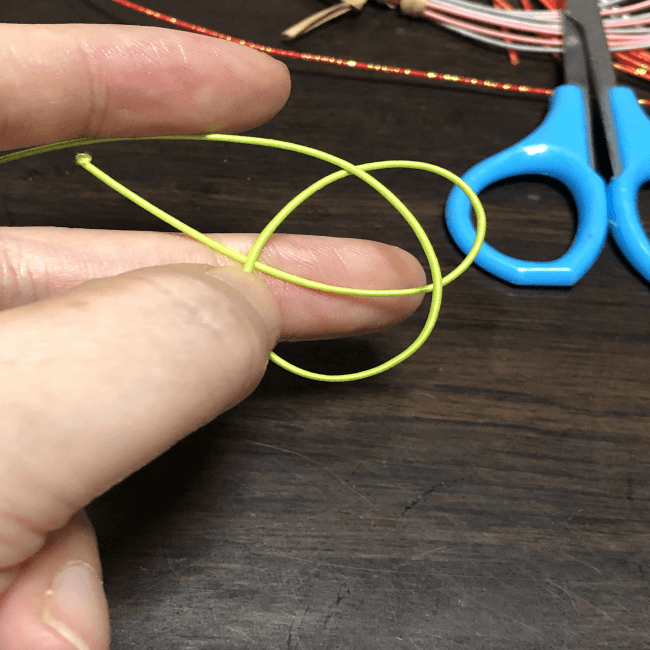

最初に5cmほど残した水引の端の下を通して

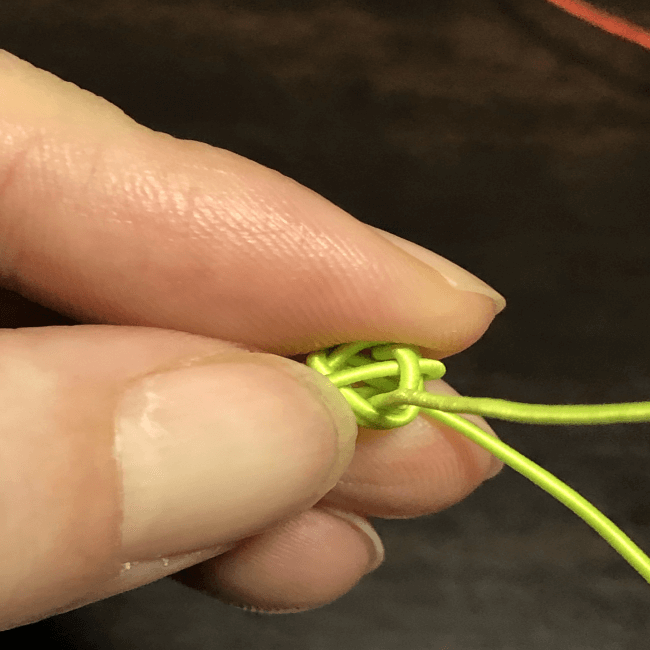

しずく型を作っている水引を「上→下→上→下」の順番で通してあわじ結びを作ります。

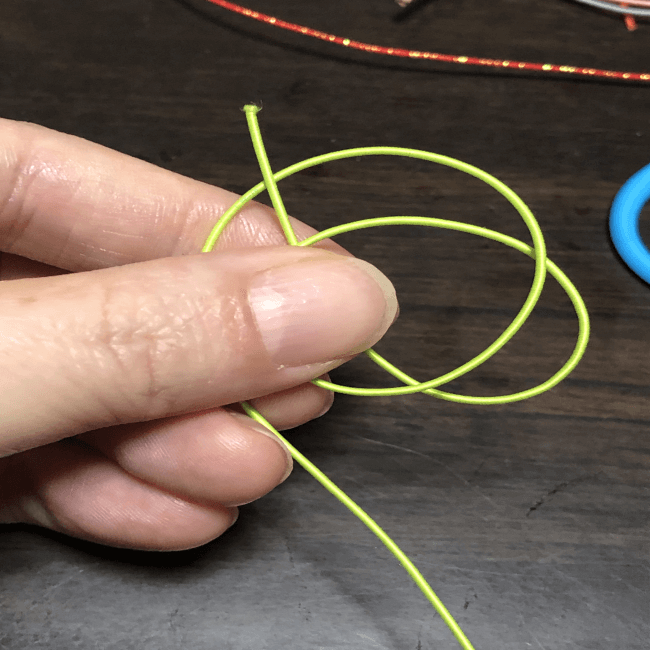

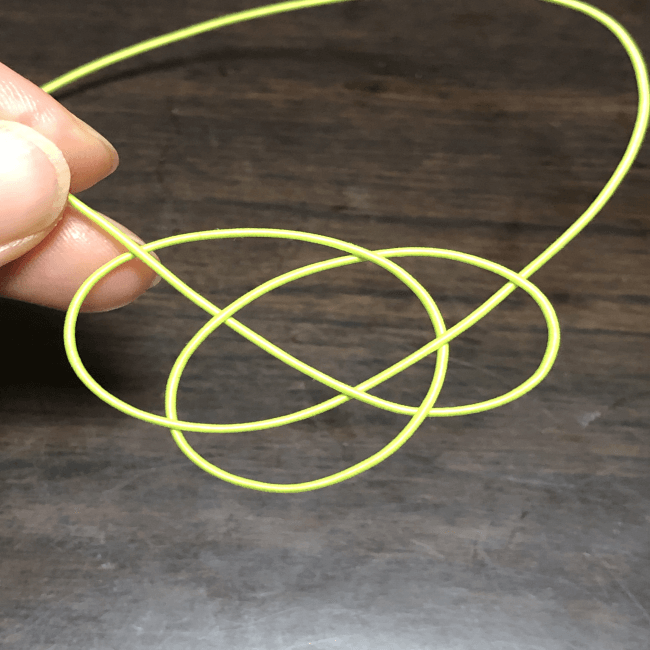

それぞれの輪を引き締めます。

引き締め終わったところです。大体2cmくらいの大きさですね。

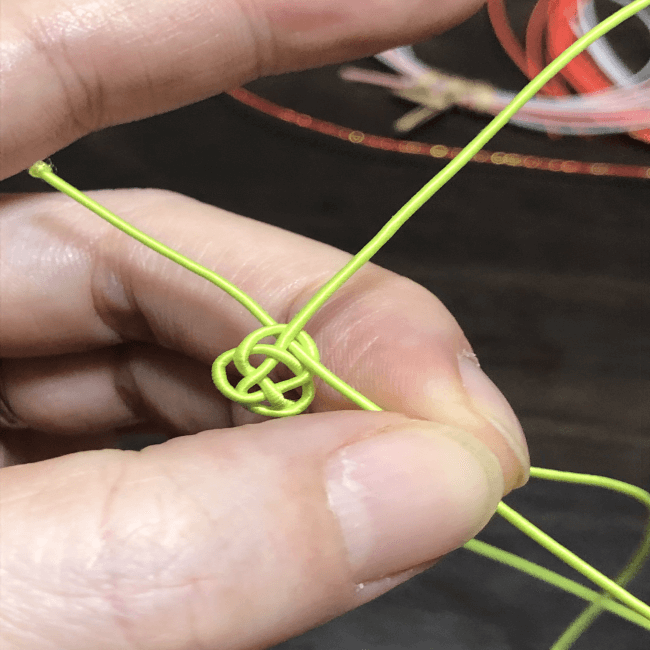

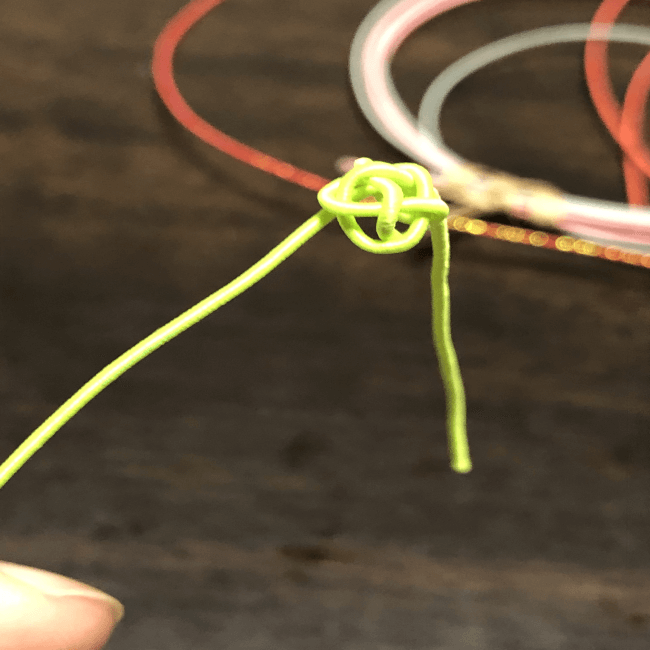

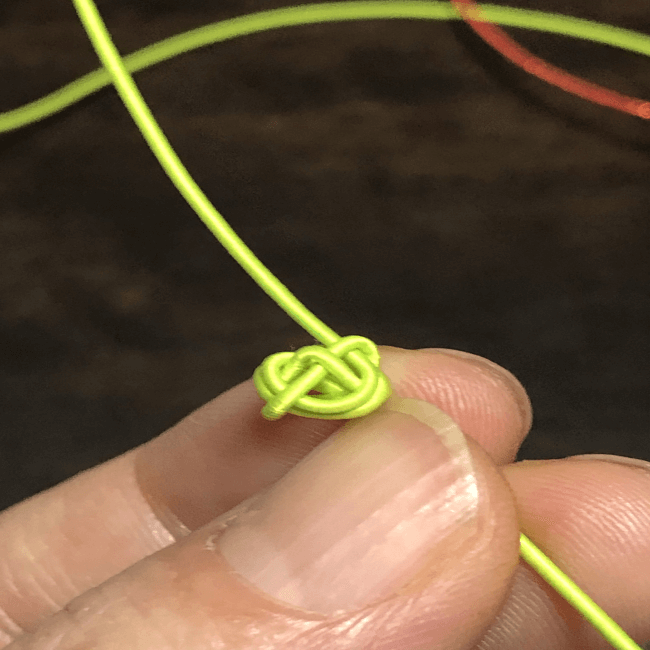

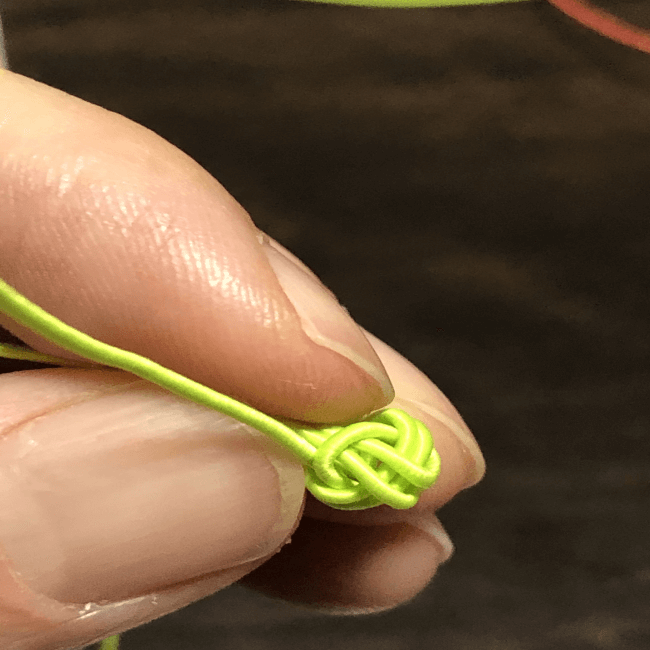

長い方の端をもう片方の端の水引に沿わせるように通して四つ目の輪を作ります。

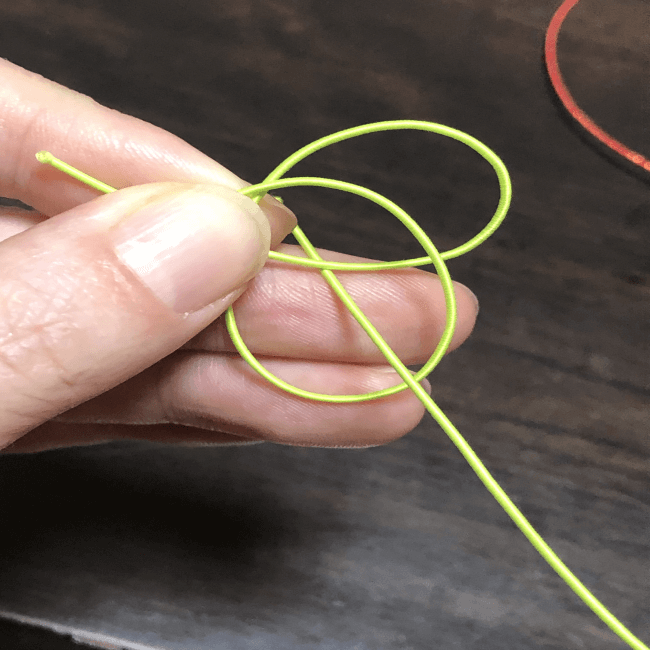

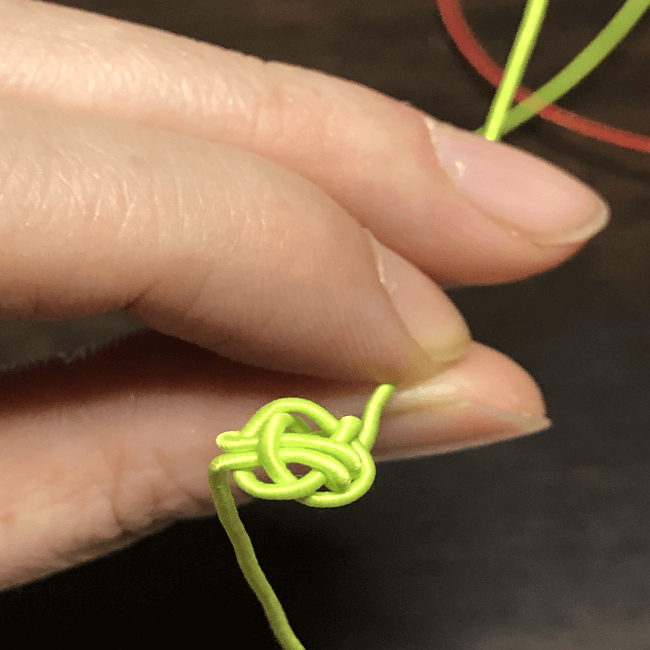

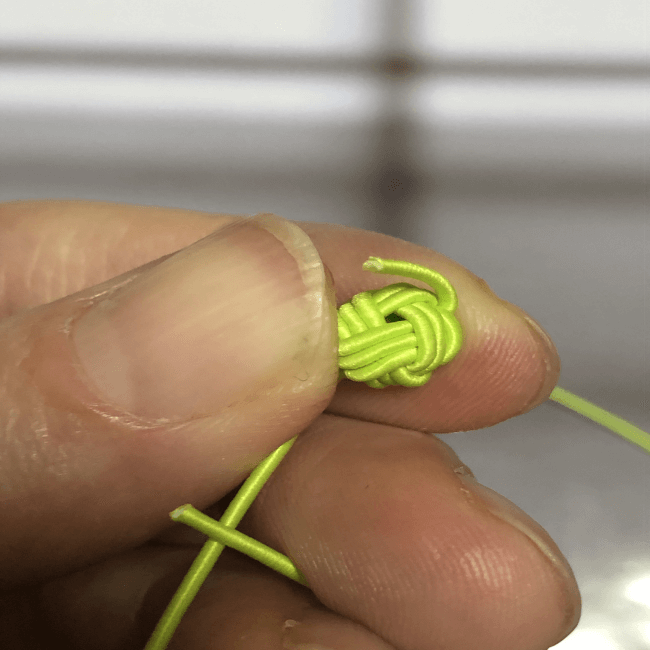

四つの輪ができたら指先を使って丸っぽい形になる様に整えます。

指先に押し付けるようにして

こうじゃ!

お椀のような形になっています

別の角度から

お椀型の内側

この時になるべく丸い形にしておくと楽です。

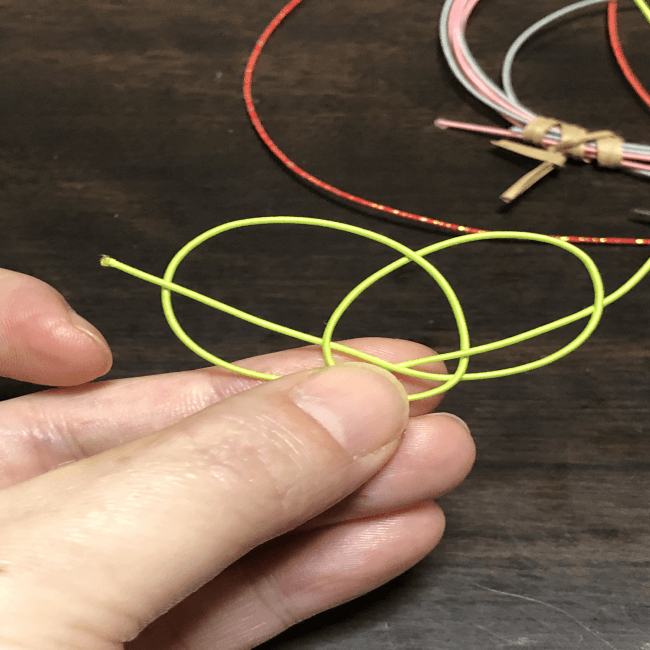

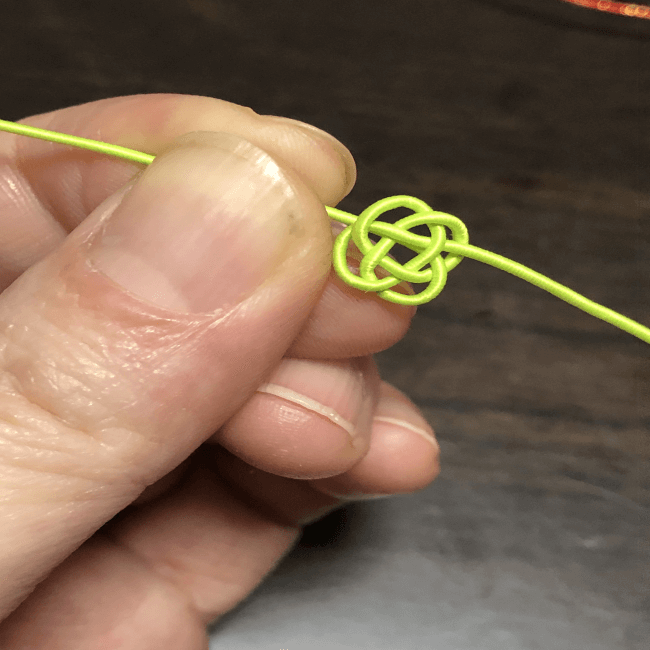

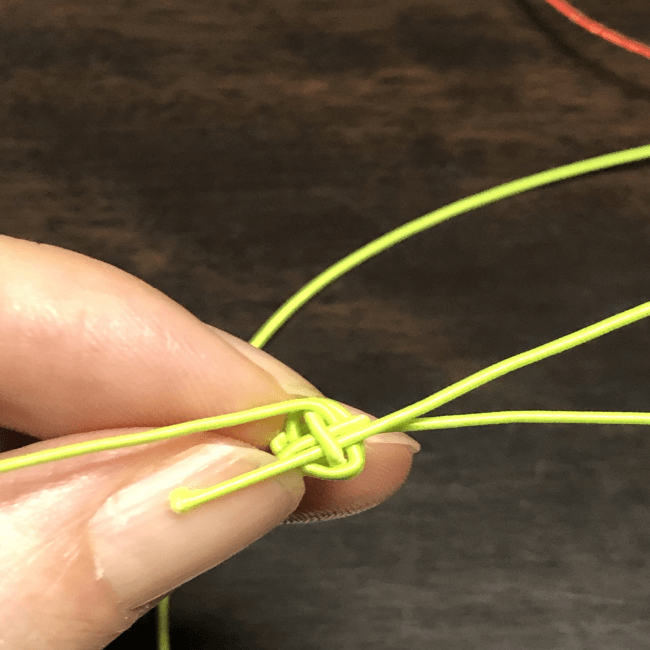

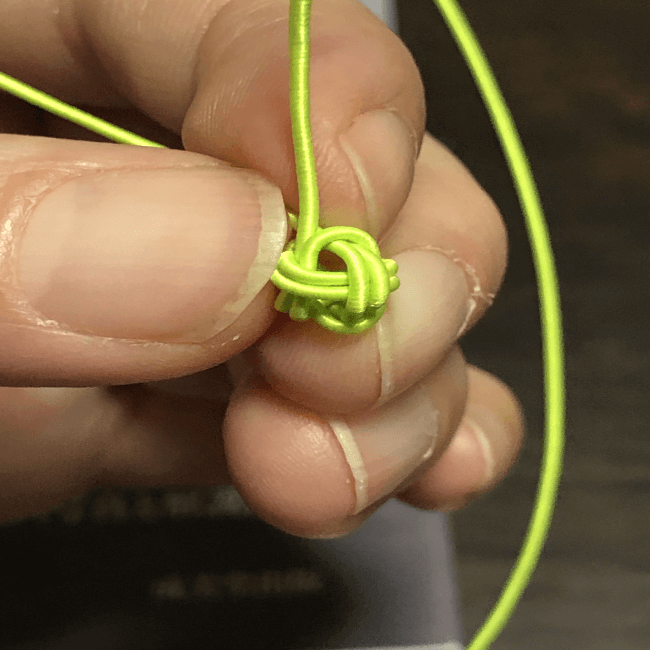

次に長い方の端をお椀型の水引の流れに沿って結んでいきます。

一方通行で追いかけます。

ひたすら追いかけていきます。

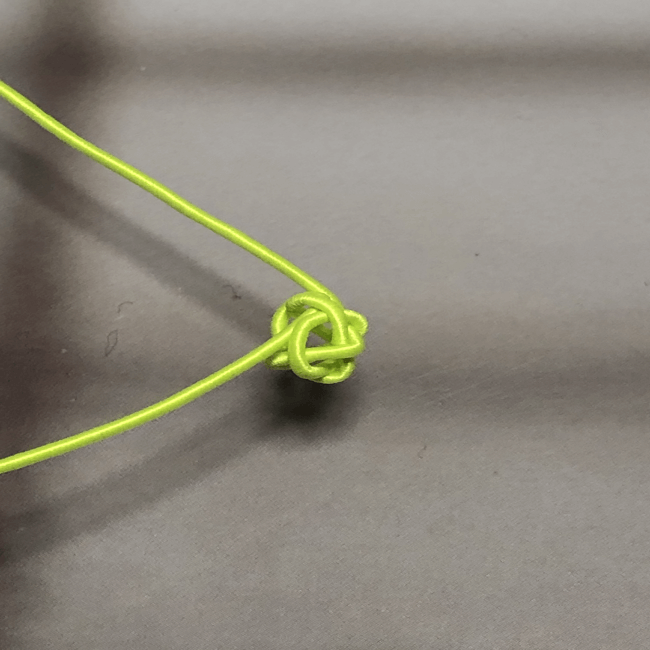

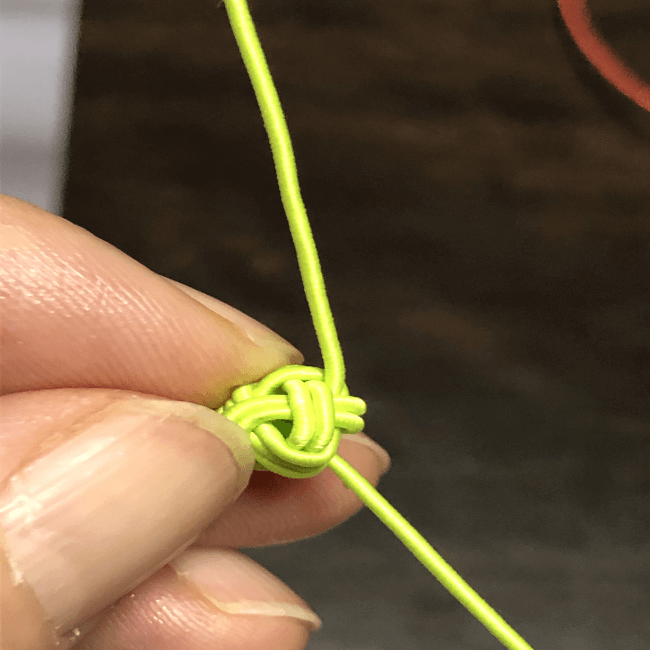

1周追いかけ終わるとこんな感じに2重になっています。

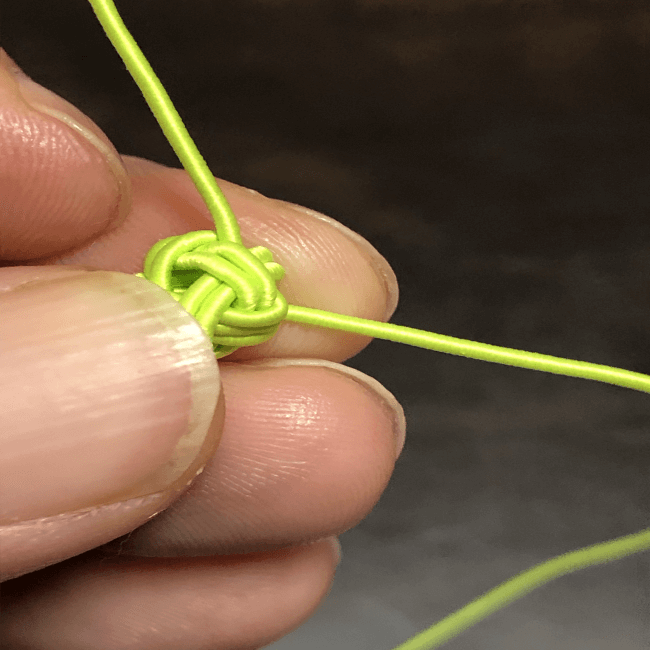

もう1周同じように流れを追いかけて水引を通していきます。

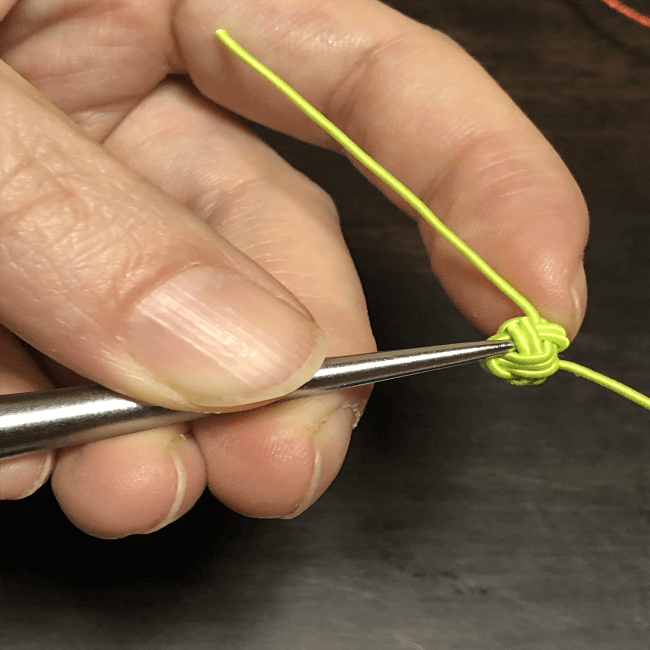

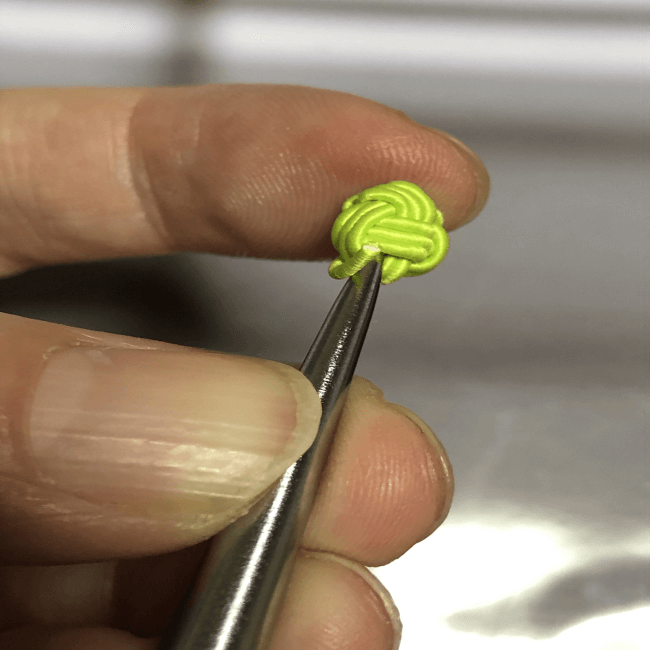

通す隙間が無い時は目打ちで

隙間を作ります。

力が入ってしまうので指を刺さないように注意。

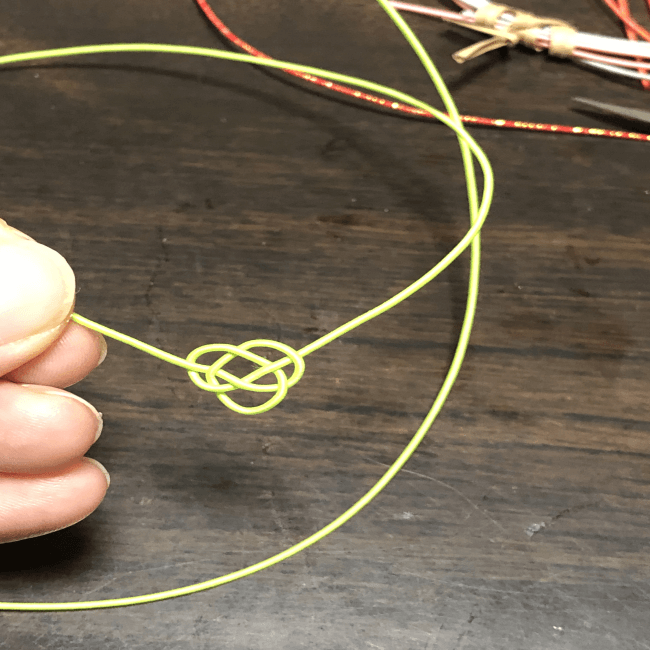

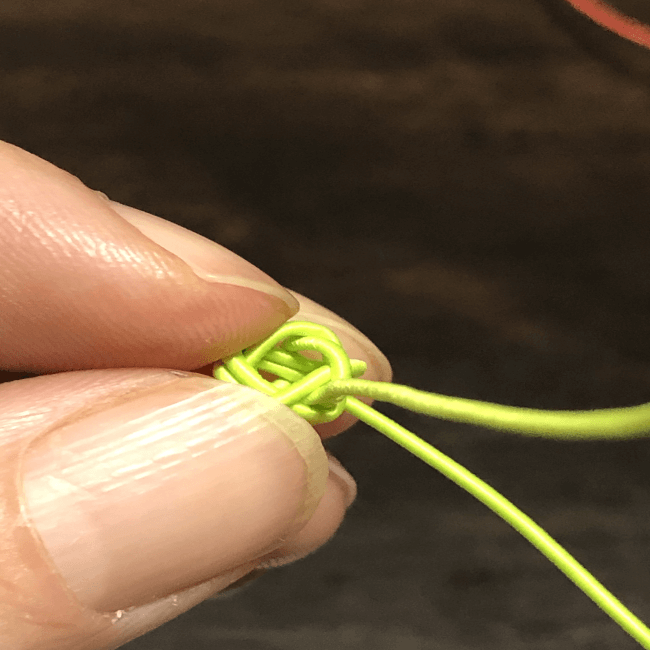

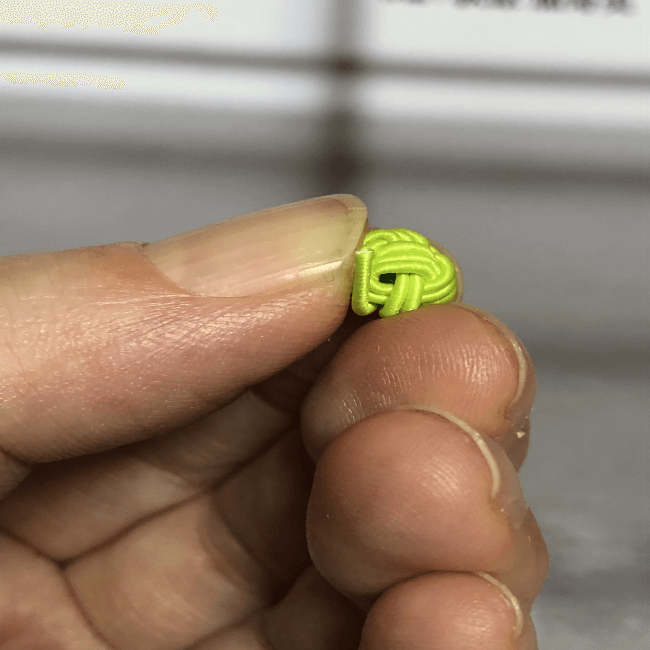

水引が3重になっています。隙間もなくてこれはうまく結べました。

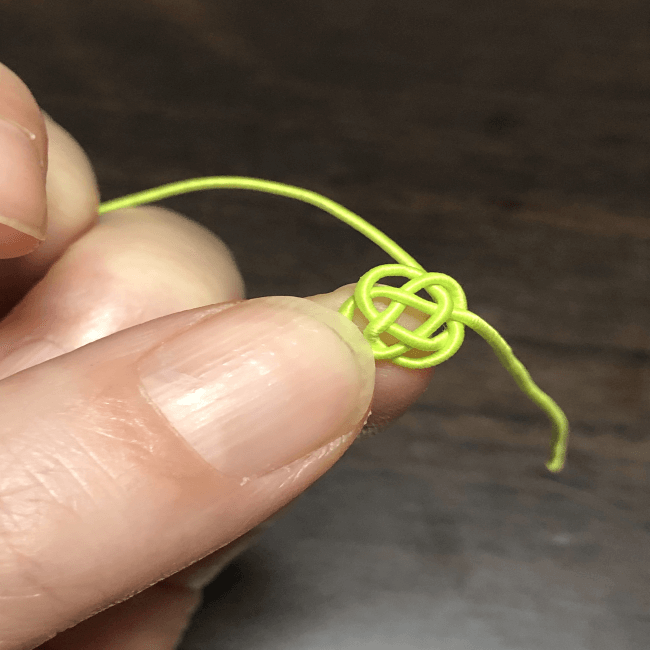

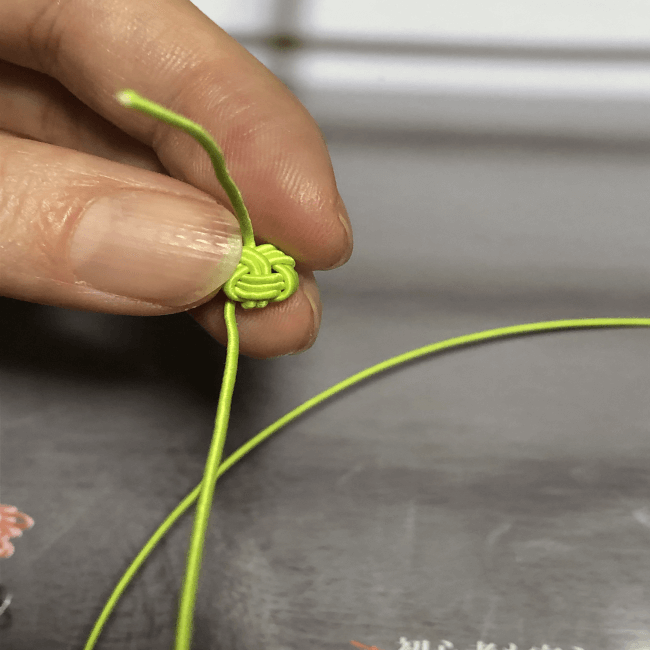

あわじ玉の結び終わりの処理は人によって違うと思いますが、最後のところを結ぶ時に端を少し長めにカットして内側にいれこみます。

手前にまだ2重の所があるのが結び終わりになる部分です。

切ったところを差し込んで

反対の端も同じように処理します。

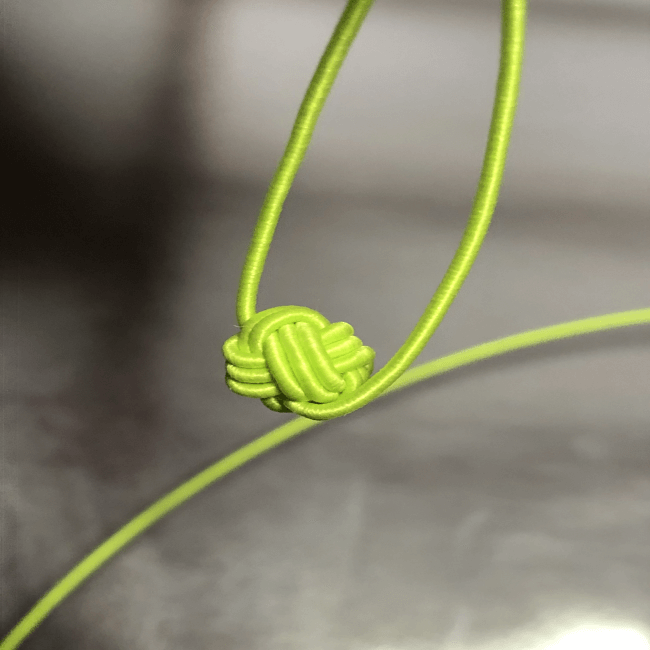

完成です!

色を変えてみたり、1周多くしてみたり

あわじ玉の結び方まとめ

水引を通す順番さえ覚えてしまえば簡単にできます。

コロコロしていて可愛いのでつい沢山作ってしまうので金具を付けてアクセサリーに加工しようと思います。

ビーズのように使うことができるので沢山作ってアクセサリーや和風インテリアの素材としても使うことができそうです。

特に雛祭りのつるし飾りやお正月飾りなど季節ごとの飾りに取り入れてみてくださいね。